《別讓片場變成修羅場》

我今晚要公布一份我很不想公布的文件。因為它指涉的內容讓我很不舒服也很沉痛。但是我受到中正傳播系畢業生依依的委託,必須要做這件事。

影視傳播科系的學生,很多人非常熱愛影像,在學期間或者畢業之後,都有在業界實習或工作的經驗。雖然台灣影視圈有不少陋習,但是年輕人為了培養實力,想要參與製作更好的台灣電影,也只能為自己打氣加油。

業界有很多傑出的工作者,對培養後進不遺餘力,但是不幸也有些成名敗類,利用學生的理想性和有限的社會經驗,進行令人難以忍受的性騷擾和性侵犯,我的學生在劇組發生的事件就是典型的例子。

經過了11年,依依才有勇氣和較好的身心條件描述當年的遭遇,我實在很難想像有多少類似遭遇的年輕學生,可能還陷在無路可出的陰影裡。身為曾經教導依依的老師,我很慚愧對她當年受到這樣的傷害毫無所知。身為台灣的影像工作者,我想要嚴厲譴責加害他的劇組導演和攝影師。

依依曾經付出慘痛的身心代價及自我療癒,在今年的Metoo風潮裡才能挺身而出,有人可能視為只是眾多案例之一。但是我認為面對每一個個案,我們都要努力發聲,即使未必能讓加害人受到法律制裁,也要誏不知悔改的他們,付出社會性的代價。必須讓毫無專業倫理的所謂專業工作者,沒有臉面在原先的圈子立足,否則受害者將會層出不窮,甚至禍及你們的親朋好友及下一代。

所以我們需要你們的聲援,麻煩大家分享轉傳,這是一種精神上的支持。我個人也呼籲當年知情但是沒有出面救助的朋友,可以在未來的法律程序作証協助依依。

最後,我們不知道還有多少的受害者,所以設立下面的信箱,請把自己的經歷寫下來。即使是別的電影劇組發生的類似情事,也可以投到這個信箱,如果願意公布內容的話,也請附註告訴我們。

投訴信箱:

metoofilmmaking2023@gmail.com

2012年7月,我大學三年級,在電影長片《阿嬤的夢中情人》擔任實習生,那是一個沒有支薪、全靠燃燒熱情的「工作」。

在阿榮片場的攝影棚裡, 導演北村豐晴不知為何產生一個念頭,希望能拍攝當天根本沒有發通告的女演員的畫面。於是助理導演在現場到處拜託,希望哪一個女性工作人員能夠作為替身。當時我在梳化間裡,助導盯著我,突然眼睛一亮,問我:「可不可以當一下替身?」我不知道替身實際上要做什麼,但是為了電影,我當然義不容辭。

然後我被帶去換上為女演員量身訂做的高衩旗袍,人生首次穿上吊帶襪。我被帶到攝影棚裡,好多陌生的男性工作人員盯著我看,還對我吹口哨,那種感覺很詭異,我好像某種珍奇異獸被展示,而且門票不用錢。北村豐晴很高興,要我坐在精緻的景片裡,一張化妝椅上,接著叫我把絲襪脫了,北村豐晴說:「這一幕要演某個男演員偷窺你脫絲襪。」演練幾次以後,連攝影指導周宜賢都跑來指導我,腿要抬到什麼高度、手要何等姿態力道才顯得性感。

然後整個攝影組都移駕到我的裙底下,對,我的高衩旗袍裙底下,這可能是我和Arri Alexa最親密的接觸了。包含攝影指導有四個男人,屏氣凝神蹲在我高抬的腿下方,我想可能我男朋友都沒有用這種角度看過我。北村豐晴盯著monitor要我腿抬高一點、再高一點,旗袍往上撩,整個攝影組都很開心,然後rolling!我們有模有樣地拍了好幾個take,還拍了特寫,周宜賢稱讚:「看起來很情色、很有。」最後一顆鏡頭拍完之後,北村豐晴跑過來拍拍我的肩,跟我道謝:「這是為藝術犧牲!」

然而,這些畫面後來一個鬼影子都沒有出現在正片中,到底為什麼要拍?

當時我告訴自己,這些莫名其妙的事情是嚇唬不了我的,我持續奉上對電影的熱情,希望擔任好一位實習生的角色,讓導演看見且認同我的努力。然後有一天,北村豐晴不高興了,那是一場穿裙子的女主角爬牆要落地、意外踩在男主角肩頭進而讓他看見自己內褲的戲。我是女主角的光替,於是我套上戲用裙子,將裙襬套在攝影機上頭,非常似曾相識地,整個攝影團隊又開始專注凝視我的胯下。

十幾分鐘過去,北村豐晴在monitor前左看右看,甚不滿意,他示意服管讓我穿上內褲,於是我將道具內褲套在我的長褲外頭,讓攝影指導看構圖與燈光,但又十幾分鐘過去了,北村豐晴還是不滿意,甚至跑到攝影機底下親自看機器的小mo。接著北村豐晴把我叫了過去,問:「能不能把褲子脫了?不然這樣實在是很難看光。」整個劇組都在等,每分每秒都是錢,我想我應該要解決這個問題,也許換一件比較薄的褲子?於是我走向梳化間打算與服管討論。

一進梳化間,女性製片助理、場記、服管都衝了進來,「不要脫!不要理他!」她們的憤怒令我詫異,原來導演的指令是可以違抗的?原來不是我拖慢了拍攝進度?原來有些事情比電影拍攝更加重要?原來替身身體的使用是有限度的?

因緣際會,攝影指導周宜賢與助導、另一位實習生和我吃飯。

一個晚上,周宜賢傳訊息給我,要我去他房間找他。因為戒心,我找其他實習生一起過去。不久,周宜賢又傳訊息給我,要我單獨去他的房間找他,說他有東西要給我。這次我一個人過去了,原來周宜賢在吃飯言談間知道我沒有抽過大麻,說他這裡有,要讓我吸大麻。

周宜賢拿出他放在底片盒裡的大麻,裝進專門抽大麻的菸斗,遞給我。因為我不會抽菸,立刻嗆到吐出來,周宜賢驚呼:「好可惜!」然後教導我如何吸入,鼓勵我抽大麻。我覺得這麼做「很酷」,在周宜賢的誘導下,我人生第一次成功吸食了大麻。

一起抽大麻的共同秘密,拉近了周宜賢與我的距離。周宜賢開始會找我去他的房間喝酒聊天。當時的周宜賢,剛獲得台北電影節最佳攝影,又是片場的攝影指導,位高權重,我認為能和這樣的前輩一起喝酒聊天很榮幸。

我在拍攝期間單獨去周宜賢飯店下榻的房間喝酒聊天好幾次。周宜賢會和我分享他如何從16歲開始工作的故事,他還拿他的畫冊跟我分享他的畫,我也會拿出我在學校拍攝的作品請他給予指教。因為這一段互動過程,我覺得自己是信任周宜賢的。

2012年9月4日,劇組在台北舉辦殺青酒,我和劇組人員在西門錢櫃續攤,我喝了很多酒。凌晨,周宜賢說他想要和我獨處,我以為他想跟我聊天,我說那我去牽車,於是我們到位於新莊的製片組工作室牽車,但我已經醉到無法騎機車。然後周宜賢叫了計程車,我以為他會帶我去公園之類的地方,但周宜賢一上車就說:「載我們到最近的賓館。」

這個時候我已經感到恐懼了,我這輩子沒有去過賓館,我不確定他會做什麼,但我已經喝醉,而且之前在劇組下榻的飯店房間獨處過那麼多次都沒事,我相信周宜賢的為人,所以我沒有離開。

一進到賓館,我就醉癱在床上。周宜賢把我的衣服全部脫下來,撫摸我的身體,吸吮我的乳頭,揉捏我的屁股,他還說:「這就是二十歲的屁股啊!」

然後,他在我無力抗拒也未同意的情況下趁機性侵。過程我暫時不在這裡敘述,一切已經紀錄在司法筆錄裡。

接下來的整個晚上,周宜賢重複愛撫我的身體,一直到天亮。在離開賓館前,他開心地泡在賓館浴缸,還在問我:「你真的不想要嗎?」離開的時候,我情緒低落、疲憊不堪。

之後的一個月,周宜賢持續聯絡我,說他很喜歡我。當時我們各自有男女朋友,我覺得很錯亂,他是想和我進一步交往嗎?我們是在談戀愛嗎?這一切是正常的嗎?周宜賢對待我的方式,好像我已經是他的地下情人了。那一夜過後,周宜賢很關心我,每天傳訊息、照片給我,和我分享他的生活,表現得像是在和我談戀愛。他的行為令我無法跟他撕破臉。

有一次,周宜賢約我出遊,我赴約了。我一上他的車,周宜賢就舌吻我,我感到詭異,可是我說服自己「我正在談戀愛」,只是他大我很多歲,只是我們在偷情,這是一場不倫戀,只是這樣而已。在陽明山無人的停車場,周宜賢問我:「要做愛嗎?」我拒絕了。然後周宜賢在車上第二次給我吸食了大麻。

9月,暑假結束,我回歸大學校園,周宜賢告訴我:「我有想像過我們交往,但我覺得我們的世界相差太遠了,不可能。」我們停止聯絡。

我花了很多年思索這是一段實習的戀曲嗎?隔年我確診躁鬱症。在此之前,我從未有過精神科就診紀錄,當時可能也沒有意識到躁鬱症與這個事件有關。2017年,我在精神科病房住院期間,被男病友觸碰身體,崩潰大哭,精神科醫生問我為什麼會哭?我說:「因為我以前實習的時候被強暴過。」我才明白,無論大腦再怎麼壓抑,我的身體一直都知道自己是被性侵了。

2019年,鈕承澤性侵案爆發,我被觸動,寫下實習的經歷,並未指名道姓。文章被攝助截圖傳給周宜賢,他主動傳訊息向我道歉,承認他當時感受到我並不想跟他做愛,他也感到「尷尬」。我內心非常不舒服,但我不知道我還能怎麼做?

2021年,我在周宜賢臉書上,看他張貼關於他拍攝的《消失的情人節》是否是一部觀念落後而有害「積極同意為身體親密接觸前提」的作品。我覺得他非常噁心。

對於我來說,周宜賢就是一個當下不確認對方意願,就用手指插入對方陰道的人。作為一個首次進入電影劇組的實習生,如果不是周宜賢主動親近,我根本只是把他當作值得敬重的前輩。我以為我是來學習拍片的,沒想到會遭受這樣的對待,實習的經驗徹底摧毀我對影視產業的憧憬。

北村豐晴是一個假公濟私、濫用導演職權的人。表面上使用導演權威、戲劇工作名義,實則對實習生性騷擾。此外,如照片所示,北村豐晴是一個在女主角演出「穿裙子爬牆要落地、意外踩在男主角肩頭,進而讓他看見自己內褲的戲」時,會自告奮勇擔任男主角光替,獲得與女主角身體接觸的導演。

殺青酒當晚,我在酒醉的狀況下,被周宜賢叫計程車載進賓館。當我的衣服被周宜賢脫掉,當下我充滿恐懼、驚嚇、錯愕,從頭到尾,我沒有表達任何「積極同意」的舉動或言語。

在殺青酒後帶喝醉的實習生上賓館,這並不是「約會」,而是「趁機性交」。

周宜賢利用大麻作為誘餌,引誘我靠近他,周宜賢多次要求我單獨去他的房間喝酒聊天,他分享自己的人生故事、袒露他的脆弱、講出私密話題,刻意營造出「我們很要好」、「我們很親密」、「我們互有好感」的情境,這些都是他刻意鋪墊好的劇情,目的很簡單,就是為了「跟我做愛」。

我相信,身為攝影指導、工作經驗豐富的周宜賢清楚知道,他只要展現自己的知識與經驗,就可能「吃到」一位21歲、初來乍到、不認識任何人的實習生。他明明有女友,卻以「追求」實習生為名,有做愛就是賺到,沒做到也沒有損失。我相信周宜賢非常明白,這一切不需要負任何責任,若發生問題,他可以導向「感情糾紛」,輕鬆脫身。

2012年在《阿嬤的夢中情人》劇組工作過程中,導演北村豐晴、攝影指導周宜賢都曾對我性騷擾。身為一個沒有pay的實習生,我要跟誰說?誰會相信我?我仍有學生身分,我應該向學校申訴?還是依《性別工作平等法》向製片公司申訴?以北村豐晴和周宜賢的資歷,他們只要對其他工作人員散播關於我的負面評價,我在業界的工作就可能被影響,我又該如何為自己發聲?

Me too運動每天洗版的新聞,使我身心二度受創,影響我的工作與生活,甚至因此求助精神科醫師,加重藥物劑量。但Me too運動也使我鼓起勇氣,站出來,去報案,去把事實說出來。

11年前,我沒有說出來,我以為時間會撫平一切,但是沒有。時間沒有讓這個世界變好,時間沒有讓影視產業對女性更友善,性騷擾與性侵害仍層出不窮。受害人為了保住工作選擇沉默,鞏固了這個惡性循環,加害人過得逍遙自在,仍坐享職權之便,因為他們就是吃定我不敢說,吃定說了也沒人會相信我。

現在,我32歲,是個大人了,我想站在我自己身邊,我想站在所有弱勢的人身邊,我想告訴所有遭遇相同經歷的人:「這不是你的錯。」我希望這件事被業界知道,不要有更多女性工作人員受騷擾不敢說,因為大家是自由業,很吃人脈,都不敢講。做電影已經夠辛苦了,我們要讓影視產業環境更安全,才會有更多人才願意投入。

台灣法治觀念相對落後,依現行台灣《刑法》,法官、檢察官會反覆檢視被害人是否「積極抗拒」,但英國、加拿大、美國、瑞典等國法律認定標準則是「被害人是否曾積極同意」。若不曾以言語或身體表達積極同意(即使是沉默或無反應),卻遭受性行為對待,皆視為構成性侵害犯罪。

根據周志建撰寫的《情緒治療》,人在遇到性騷擾、性侵害,或是任何危機的狀況時,除了「戰」與「逃」的反應,更存在著「僵硬」與「討好」,這些都是人類正常的反應。然而臺灣現有法律仍講究「積極抗拒」,導致被害人難以藉由司法實現公平正義。

尊重別人的身體自主權,就不會做出性騷擾與性侵害的事。

多年來,我一直認為這是我的錯,或是說出來只會害自己失業,因此我一直保持沉默。直到透過精神科醫師、心理諮商師、社工、老師多方面幫助,我理解到,自己為什麼被周宜賢性侵後,還會禮貌往來。因為唯有我說服自己那可能是一場戀愛,我才不會因為自己被強暴而精神崩潰。

11年前事發時,我已是個成年人,所以我負起我的責任,吃抗憂鬱藥物、接受心理諮商、去警察局做筆錄,我付出我的代價。

現在,北村豐晴、周宜賢,你們早就成年了,既然當初你們敢做這樣的事,那就承擔你行為的後果。

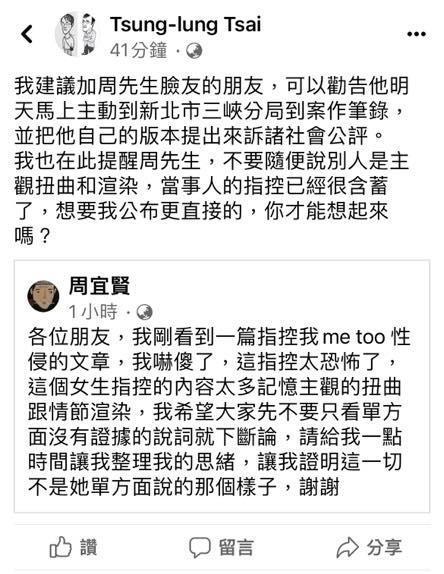

留言列表

留言列表