close

〔記者凃盈如/台北報導〕近期有受害者於個人臉書發表一篇#MeToo相關文章,將自己過往受到大學教授(現淡江大學兼任副教授)的劇場老師張永智(現改名為張之愷,以下代號K)性侵的狀態公諸於世,被害者以數千字描寫過去曾受性侵,且在權力壓迫下,與張永智維繫約2年的扭曲關係卻無處可說之痛,最後更引發重鬱症與躁鬱症。

(6/21 01:17補充:陸續收到受害者或相關進展皆先行張貼在留言下)

這陣子我過得非常非常痛苦。吞下幾種睡眠藥物後也無法入眠,整個人當機似地不斷重播那些令我感到噁心喉灼反胃腹瀉回憶。

每一天的Me too都是一種折磨。原以為所有事情可以就這樣過去。原以為可以好好過生活病也終於有往穩定的狀況發展。但我錯了。就像當時的開始,那麼多年後我才有足夠的心智明白這一切都是錯的。

對。我才有足夠的心智明白自己到底發生了多可怕的事。

「我們上輩子是夫妻,你是我的妻子。但發生政治鬥爭後我被抓走留下了妳。我對妳有虧欠。」半夜K老師貼我很近很近,在我耳邊說著。「所以我才會做出這種事。不然我那麼嚴謹的人。」(他說的這些事是否為事實對如今的我和我的創傷來說一點都不重要了。)

我當時相信他了。事實上他是我當時最崇拜的人(這件事一直持續了四五年),我的大學教授,我曾不止一次跟他說過「你是全世界最好的老師。」這類的話。

那年我十八歲,由於喜好攝影南下就讀某校的攝影學程。我迷戀創作。後來遇到了K老師彷彿感覺他能懂所有事,他跟我說了好多關於身心靈、宗教、劇場、藝術的事。因此我決心轉入同校的表演學程希望能接受此老師的指導。當時K老師大約快五十歲。是系主任。

那天是一個與他學生也就是我的學長姐在其中一人家的聚會。我們都喝醉了。當時我跟他見過面的次數大概一隻手數得出來吧。在大家強烈的建議下我上了他的車,去他家睡。(他與學生的關係很親密,據他所說他的學生也時常去他家借宿。也因此我絲毫不覺得奇怪。)

畢竟是為了我的安全著想不能騎半小時的車回去。我們睡一張床。躺下去後他很快便睡著了,我則是睡得非常淺。忽然他的手從後面伸進我的褲檔裏,開始摩搓我的陰莖。我嚇傻了。整個人空掉並不斷問自己「這是真的嗎?」。然後他親過來,強吻了我。在之後便說出他之所以這麼做的理由。上輩子是夫妻。

我整個人空掉了。我什麼都不懂,我只知道自己很崇拜這個人,這個人是很好的人不是嗎?我怕死了。一早起床我便馬上說要回家,他則留我下來洗澡。

我拒絕了。我很怕。非常。幾乎發抖。完全無法明白自己到底發生什麼事了,這是真的嗎。這是真的嗎。到家後我心神不寧,什麼事都做不了。我傳訊息給他,給這位我很崇拜也很信任的老師。我說「我真的好害怕。」他打給我安撫我要我不要怕。說明天來找我。

隔天晚上我上了他的車,他帶我去餐廳吃飯,吃飽後他載我回他的家。如今回想起當時的自己,整個人都在一種「空掉」的狀態裏。然後我被推上床脫下衣服,被進行了性行為。那是我第一次的性行為,全程都是被動的。不記得什麼感覺了。我雖無反抗,但若非情投意合就是性侵,如今回看那絕對就是性侵。

在那之前我是交過幾個女友的直男。因此這一切對我來說簡直失去所有結構與抓力,我無法再判斷任何事。

至此這所有的一切都建立在我對K老師的崇拜濾鏡上,我不知為何地相信著這個人。這件事之後我便被動地變成了他的地下情人長達兩年的時間。(我不能讓學校的人知道這件事。我曾用他學生也是我朋友的電腦用臉書而忘了登出,他知道後恐懼被看到訊息紀錄而氣到嚴厲斥責我、發抖、砸玻璃。)

那兩年是我人生最黑暗的時候。也是如今回看,當時我的精神疾病開始觸發,且越來越嚴重。我時常癱瘓在床上,三餐無法自理,無法上課,幾乎每學期都被全部當掉。過得很糟。轉入K老師的表演學程前我甚至是班代,且成績良好到課率佳。

我終於明白這兩年是我重鬱症、躁鬱症的起頭,雖並非全因,但這件事絕對是至關重要的因素。這些病一直跟我到現在。十年了。

很後來我才明白,在「被在一起」後支撐著我對K老師的基本條件就是對老師的「崇拜」對「權力壓迫」的恐懼以及對「缺乏父愛」的渴求。我根本不想跟K老師變成情人,每一次跟他的性愛我都感到噁心,尤其是當他要我觸碰他身體或性器官時。沒有一次不會。

這些我沒跟他說過。我怕他傷心。而後來我不管提起多大勇氣試圖跟K老師談起這個關係或我的受傷和不舒服,都會被否認。我無從反駁。我們有著非常非常巨大的權力差距,知識經驗差距,他是系主任掌控著這個系。是我的表演老師,人脈廣闊,哪裡都有他的朋友。外面的老師和許多名人藝人都是他的老友或學生,我的班導師Z也是他的好兄弟。Z老師甚至在某次喝酒後搭著我的肩與我說:「不要欺負他,他很單純。」我不知道他的想法或動機是什麼,但我記得當下自己的感受。

這更像是一種警告。同一個掌握權力者結構圈的警告。

而K老師也曾對我說「你以為我會在學校或是專業圈上掌控你嗎?」他以為不。他但卻時時刻刻都在做,我只能想,身為掌權者他沒有辦法感受到此事。就像從小過著富庶生活的人很難真正理解有一餐沒一餐欠債的生活到底是怎麼活的。

某次他為我們在課上導演一齣戲,而因為那天前我跟他又在「鬧彆扭」,他便放我一個演員脆弱地在排練場走過自己的段落,一句話都沒說。到了別人他又開始修戲。我在台上感到無比尷尬與脆弱。看到台下他的撇頭幾乎快哭出來。我的戲分連著很長幾乎有快半小時。那半小時讓我看明白這個關係真正恐怖的地方。「老師」真正恐怖的地方。而後來我跟他說這件事他只回我說「不然你要我怎樣。」

我沒膽。我害怕失去一切。我害怕被報復。我怕被封殺。我不敢真正反抗K老師。我也不敢跟任何人說。我沒辦法跟任何人說,我只能跑到海邊好想走進去,跑回租屋處手機關機躲起來。別人問我怎麼了我只能說不知道。我只能糟糕地接受著他對我的任何好意,並有時會在心裏扭曲地出現:「這些好都是你該對我痛苦萬分地一點點補償罷了。」這樣的想法。那兩年我甚至痛苦到幾乎每天失眠,而失眠的夜裏我會站在窗邊,想著要不要乾脆就把老師殺掉一切就會結束了。就不會那麼痛苦了。

但這些事我也沒跟他說過。也很慶幸自己最終沒有這麼做。

那兩年使我開始喘不過氣來,彷彿被什麼絕望之物緊緊壓迫著。我換上恐慌症,一周七天裏有六天是時常呼吸不過來的。我用自殘,用各種表演的名義傷害自己身體,我每天都在恨自己。我告訴自己,我嚴肅地指控自己「為什麼不能愛上他呢?那就一切都沒事了阿,你不會痛苦,K也不會,所以一切都是你的錯。」

「從一開始你就該愛上他。你要努力愛上他。」

但很顯然我失敗了。

他說我沒有履行情人基本的義務。我沒家教,我不厚道。我便開始每天覺得自己是個爛人,不會愛的爛人,什麼受傷都沒資格說。

我被框在一個「伴侶的義務」裏不斷被攻擊指控,的確,若是在這個框架下我真是個很糟糕的「情人」。但如今跟朋友討論後漸漸釐清,才知道事實根本不是這樣。朋友說這件事一開始就是有問題的,從一開始到最後我都是受權力迫害者。我們應該的框架是「師生權力間被害人與加害者」這件事。且我根本就會下意識去反抗和遺忘那些他所謂的伴侶義務。

我會不由自主的忘記他的生日,並且好幾年明明刻意去記卻時常怎麼想也想不起來。這件事持續發生了十年直到現在。我才明白是我潛意識不想記起來,我不想記起來。我的潛意識在保護我。

我跟K說,我不知道自己愛不愛你,我跟你在一起好掙扎好痛苦。他說,他確定我愛他。他說我的情緒都是自己的創傷,對他的指控都是在妖魔化他是因為我恨我爸並將之投射在他身上。他說我都是小孩子在鬧彆扭。

後來我才明白我的情緒被定義為「鬧彆扭」是多麼恐怖的事。我所有的還來不及意識到的反抗、感受、病都被歸類為小孩子的不懂事。這讓我感到非常無力。

我跟他分手十幾次。對。十幾次。每次都是我提的。通常是回台中的家或寒暑假分開一段時間讓自己有辦法安靜感受自己後。每一次我都覺得事情不對,我要放棄學校資源,我要放棄交友圈(事實上我的朋友幾乎都是他的學生。),鼓起勇氣跟他提分手。但最後都會因為必須回到同一個校園,同一堂課,同一個劇場圈圈而又回復原樣。

「我就直說了,我們之間的問題全都是你的問題,我一點問題都沒有。」這是我最後幾次見他時嘗試跟他談我的受傷時他的回覆。我絕望了。我放棄跟他再提任何這些事。我也不願再受傷。

一個全然的掌權者是無法真正設身處地去思考受權力壓迫者的感受的。這件事在最近的Me too中讓我看得更明白了。所以很遺憾我必須用這樣的方式說出來。我掙扎了好多年,我被最近的Me too搞到整個人都病了。我竟還在思考不想影響對方,不想對方受傷。然後我怕對方報復。這類的事。

我為什麼要背負這種秘密與折磨呢。我問我自己。我決定說出來。我要得很清楚,只是這個傷痛被承認。被承認。對。被得到應有的歉意。

過去都是我在道歉,我道歉我是個爛人,我是不懂事的人。導致好幾年我無法看清這段關係,並痛恨自己只會讓人受傷。十八歲。那些年我太年輕什麼都不懂。而五十歲的K是我對世界的座標,我崇拜的人。這就是問題所在。

如今我不再崇拜這個人了。但我並沒有要全盤否認此人。他對另一個或很多學生來說或許真正的好老師。但至少對我來說不會是了。對。

我永遠無法忘記自己痛苦到真正決心拋下一切休學,並不再出現在劇場或那間學校,拋下朋友圈的當時有多絕望。而K老師好多年後都還是不明白我為什麼休學。

我永遠無法忘記當自己跟學長姐出去玩夜宿外島,晚上被學長性騷摸下體的事,回去後我鼓起好大勇氣跟K老師說這件事,K老師的回應我至今仍受傷。他回我的話讓我覺得他嫌我也髒了。(而最荒謬的事實是我當時就是因為害怕對方會有這種反應而不敢講出來。)

我永遠無法忘記某天我指控他沙文,他反覆思索後隔天告訴我「因為你自己很沙文才會覺得我沙文。」也忘不掉見到他默默相互較勁的知名音樂人好友的小男友後他轉身跟我說「你皮膚比較好。」這件事。也忘不掉我跟一位七十歲的劇場老師和朋友出國去參加藝術節,他卻調侃或警告說要小心,他應該沒辦法了但可以摸。也忘不掉他常說的「你是萬中選一。」

這些都隱含著一種父權巨大的權力壓迫。

我也曾想過在我之後有沒有下一個學生。若讓我知道我絕對會更早且死也要站出來。有沒有上一個。我都不知道。我只知道K老師以前也跟幾個小男生「在一起」過。

每次重新回憶起那晚,那幾晚,後來。我都生理反胃的極不適。我認為,這件事錯了。徹徹底底的錯了。K老師你對我很好。有時候就像父親一樣好。甚至有時候我還會錯覺你仍是全世界最棒的老師。K老師,老師,很抱歉,我必須說出來,我無路可出,它折磨著我。

我並不想報復。我一點都不想打這篇文字。我猶豫了非常久。我痛苦了非常久。我只想好好過好現在的生活,養好自己的病。我不是個完美的受害者。一直以來我的第一個反應總是先質疑自己。但這些傷必須得到承認。從未得到的承認。我不能再對不起十八歲的自己。對不起這道傷。

這樣的事應該得到揭示。不應該再有下一個受害者。

謝謝前幾年陪我談這些事的花,謝謝給我打氣擔心我的阿冠。謝謝一直耐心傾聽並給我建議的阿嚕。謝謝在我情緒失控在動態裏爆炸後說「我一定支持你,準備好最重要。」的亞妮學姊。謝謝叔夏老師說「保護自己,我們也會保護你。」讓我焦慮的心能得到接住。謝謝一直陪伴著我幫忙我分析釐清狀況的小錢。謝謝這些年很照顧我的很多位老師。芬伶。段。頌恩。敏君。還有很多。這種幾乎要玉石俱焚的脆弱如果沒有那麼多的支持我會更快崩毀。

我現在仍在顫抖。並做好最壞的打算了。我很抱歉一切。

K為張之愷(舊名張永智),現淡江大學兼任副教授。音樂人。劇場工作者。演員。作家。身心靈導師。

Chih Chieh Yang

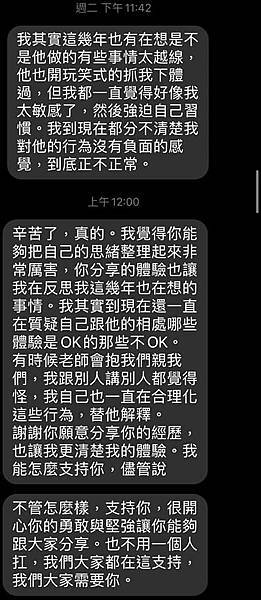

真心謝謝大家的關心 現在身旁有人陪著我,我會好好的。剛剛收到之前同校的學長的訊息,得知了原來老師是慣犯。如果還有任何被折磨著受傷的人也希望都能被接住。(已經過本人馬賽克同意公開。)

現在身旁有人陪著我,我會好好的。剛剛收到之前同校的學長的訊息,得知了原來老師是慣犯。如果還有任何被折磨著受傷的人也希望都能被接住。(已經過本人馬賽克同意公開。)

林目睛

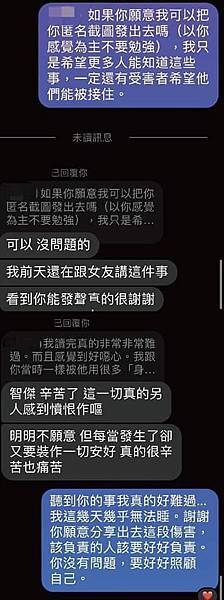

補充(前提是要謝謝你的勇敢,

不然這些事真的不想再回憶起來)

在大四的時候參與系上的學年製作

(戲名:&%#¥嘉年華 想不起完整劇名)

當時跟一名男同學還有一位男學弟三人飾演嘉年華女郎,

在某一次排練驗收時,

看完我們橋段後說我們不夠性感,

便拉了椅子像大爺般腳開開的坐在我們對面,

要我們展現的畫面再更加性感,

並說這展現的過程要努力的勾引挑逗直到他有感覺為止!

(所有學弟妹們都在現場看我們挑逗他)

當下真的超想逃離!!!

無法看著一位中年男子並挑逗到他所說的:有感覺!

但當下又完全不知道能怎麼辦的狀況,

當時真的只能不斷告訴自己是名演員,就硬著頭皮融入然後還硬要挑逗他!!!!!!

跳完後他一臉滿意的笑著說可以了,

但他那笑臉卻讓我當下內心無比作噁,

頓時覺得自己太委屈了…..

是做了什麼特種行業需要這樣被對待?

也是那次經驗開始後討厭、排斥戲劇….

附上2017年這檔戲演出完自己當時無助的抒發po文

全站熱搜

留言列表

留言列表